Naturopatia Tradizionale Europea (di seguito NTE) Copyright © 2025 Curacell TN Paramedical, Svizzera

Naturopatia Tradizionale Europea (NTE)

“La naturopatia è un’arte di cura che si basa sulle leggi e sui mezzi della natura”.

Questa definizione mette in luce come non siano i metodi a caratterizzare la naturopatia, ma il modo di pensare che ne costituisce il fondamento.

In tutte le medicine tradizionali, l’essere umano viene considerato parte inseparabile della natura. Questo implica due aspetti fondamentali:

- Tutti i componenti materiali della natura si ritrovano anche nel corpo umano.

- Le leggi che regolano i processi naturali (funzionali e regolatori) valgono anche per il corpo umano, in quanto principi energetici-informativi.

Questo è anche uno dei principi cardine della Naturopatia Tradizionale Europea (TEN), attualmente in fase di rilancio in Germania.

Il pensiero di Hufeland

Hufeland, eminente naturopata del XIX secolo, definiva gli organi come “strumenti della forza vitale”, ognuno dei quali svolge un compito specifico per l’intero organismo. Questo punto di vista dà priorità alla funzionalità degli organi e dei tessuti, piuttosto che al loro aspetto fisico-istologico.

Ecco una delle principali differenze tra TEN e medicina convenzionale:

- La medicina convenzionale è orientata alla funzione.

- La TEN è orientata alla struttura.

Di conseguenza, la diagnosi non può essere la stessa nei due sistemi: una diagnosi convenzionale, rappresentata da un semplice nome di malattia, non è sufficiente per impostare una terapia naturopatica.

Le radici della TEN

La TEN si fonda sulla medicina ippocratica e galenica, base della medicina occidentale per oltre 2000 anni. È solo a metà del XIX secolo che queste vennero soppiantate dalla patologia cellulare di Virchow.

Nel tempo si è quindi creata una distinzione:

- La “medicina convenzionale”, insegnata nelle università.

- Le “medicine alternative”, tra cui anche la TEN.

La TEN moderna non è una disciplina storicamente superata, bensì un sistema medico in continua evoluzione, che mantiene vive le sue radici filosofiche e scientifiche.

Medicina Umorale: Principi e Benefici

Contesto attuale

Nel mondo di oggi, dominato da una sovrabbondanza di informazioni terapeutiche, è difficile per i non addetti ai lavori orientarsi su cosa sia utile per la propria salute.

Inoltre, cresce la necessità di assumersi responsabilità nella propria salute: sapere leggere valutazioni, comprendere analisi, riconoscere le cause. Ciò è particolarmente importante considerando l’aumento della pressione sul personale medico, che rende sempre più difficile una diagnosi approfondita e causale.

L’approccio umorale

La medicina umorale offre un approccio olistico, considerando l’intera condizione psicosomatica della persona. Questo porta spesso a risultati più efficaci e duraturi, grazie anche alla semplicità dell’approccio.

I fondamenti della medicina umorale

La medicina umorale si basa su 4 fluidi principali (humores), considerati alla base di ogni funzione fisiologica e patologica:

- Sanguis

- Flegma

- Xanthe Chole (bile gialla)

- Melanchole (bile nera)

Questi fluidi originano da 4 organi principali, secondo il quadruplice schema di Galeno. Il corpo “solido” è visto come il risultato dell’addensamento dei liquidi attraverso il calore.

Secondo la patologia umorale:

- Le malattie originano nei fluidi (eccetto traumi).

- La patologia solidar, tipica della medicina moderna, vede la malattia nei tessuti e negli organi solidi.

Il valore diagnostico e terapeutico

La medicina umorale consente di:

- Valutare la costituzione psicofisica della persona.

- Offrire terapie naturali su base causale e personalizzata.

- Educare il paziente secondo le leggi della natura, stimolando l’autoguarigione del corpo e migliorando l’equilibrio psicosomatico.

Per questo motivo, la medicina umorale richiede uno stile di vita (diatetica, dal greco diaita) in armonia con i ritmi naturali.

Indipendenza e semplicità

Uno dei maggiori vantaggi dell’approccio umorale è la facilità d’applicazione:

- Le leggi naturali sono semplici da comprendere.

- La loro applicazione favorisce l’autonomia della persona nella gestione della salute.

Tecniche utilizzate

Per correggere una discrasia (squilibrio umorale), la medicina umorale utilizza:

- Tecniche drenanti (esterne e interne) per eliminare fluidi impuri o in eccesso.

- Misure roboranti per rafforzare i fluidi carenti.

- Strategie per cambiare la qualità dei fluidi alterati.

Processo di guarigione secondo la medicina umorale

Il percorso di guarigione è suddiviso in 3 fasi:

- Apepsis – fase della crudezza, in cui i fluidi nocivi sono ancora attivi.

- Pepsis – fase della maturazione, in cui le sostanze nocive vengono neutralizzate.

- Krisis – fase dell’eliminazione dei fluidi nocivi (discrasici o cacochimici).

La forza con cui l’organismo affronta le fasi di pepsis e krisis definisce il potere naturale di guarigione (vis medicatrix naturae).

Diagnostica e valutazione nella medicina umorale

Per identificare la costituzione e lo stato umorale si valutano:

- Il fluido dominante e la sua qualità (eucrasia, discrasia o cacochimia).

- Lo stato energetico generale (stenia o astenia).

- Diagnostica visiva e palpatoria:

- Diagnosi del polso

- Diagnosi del viso (Anlitz)

- Zone riflesse

- Lingua

- Occhi (iridologia)

- Postura

- Analisi biologiche:

- Urine

- Minerali nei capelli

- Microbiota intestinale

Schema della Naturopatia Tradizionale Europea (NTE)

Riferimento: “Fondamenti della naturopatia europea tradizionale”, Bacopa Verlag, A-4521 Schiedlberg, 3ª edizione 2017.

Autori: Christian Raimann, Chrischta Ganz, Friedemann Garvelmann, Heide-Dore Bertsci-Stahl, Rosmarie Fehr-Streule

Struttura della NTE

1. Fondamenti

- Storia della medicina

- Filosofia naturale

- Dottrina dei principi

2. Sistemi di riferimento

- Medicina umorale

- Astromedicina

- Alchimia

3. Concetti chiave

- Forza vitale

- Teoria degli elementi

- Teoria dello stimolo

- Temperamenti

- Dottrina delle firme

- Dottrina costituzionale

- Dottrina dell’ordine

4. Concetti di base

- Salute, malattia e guarigione

Diagnosi naturopatica

- Anamnesi

- Esame naturopatico

- Diagnosi facciale

- Diagnosi della lingua

- Diagnosi del polso

- Somatotopie e zone riflesse dermatomeriche

- Diagnosi iridea

- Analisi delle urine

- Analisi di laboratorio (minerali nei capelli, flora intestinale)

Valutazione e Conclusione

La valutazione degli umori cardinali (eucrasia, discrasia o cacochimia), assieme alla valutazione delle qualità elementari (es. secco/freddo o caldo/umido), porta a una diagnosi umorale precisa, da cui derivano interventi terapeutici personalizzati e correttivi.

Prevenzione e Terapia secondo la NTE

- Terapia medica tradizionale

- Nutrizione

- Processi di disintossicazione

- Terapie manuali

- Applicazioni fisiche

- Terapia del respiro

- Meditazione

- Stile di vita

Schema diagnostico-terapeutico nella TEN

Lo schema diagnostico-terapeutico nella TEN si compone delle seguenti parti:

La percezione della persona: consiste nell’anamnesi e nell’esame fisico, che sono i più importanti.

Specifica: diagnostica del polso, diagnostica della lingua, diagnostica oculare, diagnostica fisica organica, ulteriore diagnostica funzionale sistemica, diagnostica urinaria e fecale.

Ne consegue una strutturazione per principi, in cui si distingue tra fisiopatologia costituzionale e fisiopatologia attuale (cronica/acuta).

In altre parole, la fisiopatologia attuale (acuta) viene suddivisa in principi di malattia, e questo vale anche per la fisiopatologia costituzionale: i sintomi sono ipercinetici, ipocinetici (stenia/astenia) o in forma mista.

Poi la categorizzazione delle qualità umorali: è caldo? È freddo? È umido o secco?

Poi la dominanza umorale: sanguis, flemma, colera o melanconia,

come discrasia o cacochemia.

La localizzazione della malattia: è esterna o interna.

C’è congestione (pletora/congestione)

Poi ci sono gli elementi costituzionali, cioè combinazioni multiple,

e infine i sistemi di organi interessati, anch’essi multipli.

Questo porta alla domanda fondamentale. Il processo di malattia è biologicamente significativo (utile) o è biologicamente insensato o dannoso?

Nel primo caso, gli obiettivi terapeutici sono determinati come modulanti.

Nel caso di un processo patologico biologicamente insensato, queste cellule terapeutiche vengono corrette, distinguendo tra orientate ai sintomi, costituzionali e preventive.

Da ciò derivano gli obiettivi terapeutici e il concetto terapeutico.

Seguono le misure terapeutiche, soprattutto la dietetica, il dialogo, la terapia farmacologica, la disintossicazione e l’eliminazione, le applicazioni fisiche, le terapie manuali e altre terapie come il controllo e la correzione della postura, la combinazione con metodi non umorali adeguati alla situazione e la biorisonanza.

Seguono il monitoraggio e gli aggiustamenti della terapia.

Il ritorno alla medicina naturale

“L’assistenza sanitaria secondo i principi naturali è la base della medicina.”

Per millenni, i sistemi tradizionali hanno accompagnato le persone nel mondo intero. Solo con la rivoluzione scientifica tra il XVIII e il XIX secolo, la medicina convenzionale ha preso il sopravvento, relegando la medicina naturale in secondo piano.

Questa trasformazione ha portato a vedere il corpo come una macchina riparabile per singole parti, perdendo la visione d’insieme.

Oggi, sebbene la medicina moderna abbia portato enormi benefici, cresce il desiderio – da parte di pazienti e medici – di tornare a metodi più naturali. È il momento di ricollegarsi al filo della tradizione guaritrice, integrando il sapere antico nella consapevolezza moderna della salute.

Medicina Umorale: Approfondimento Teorico

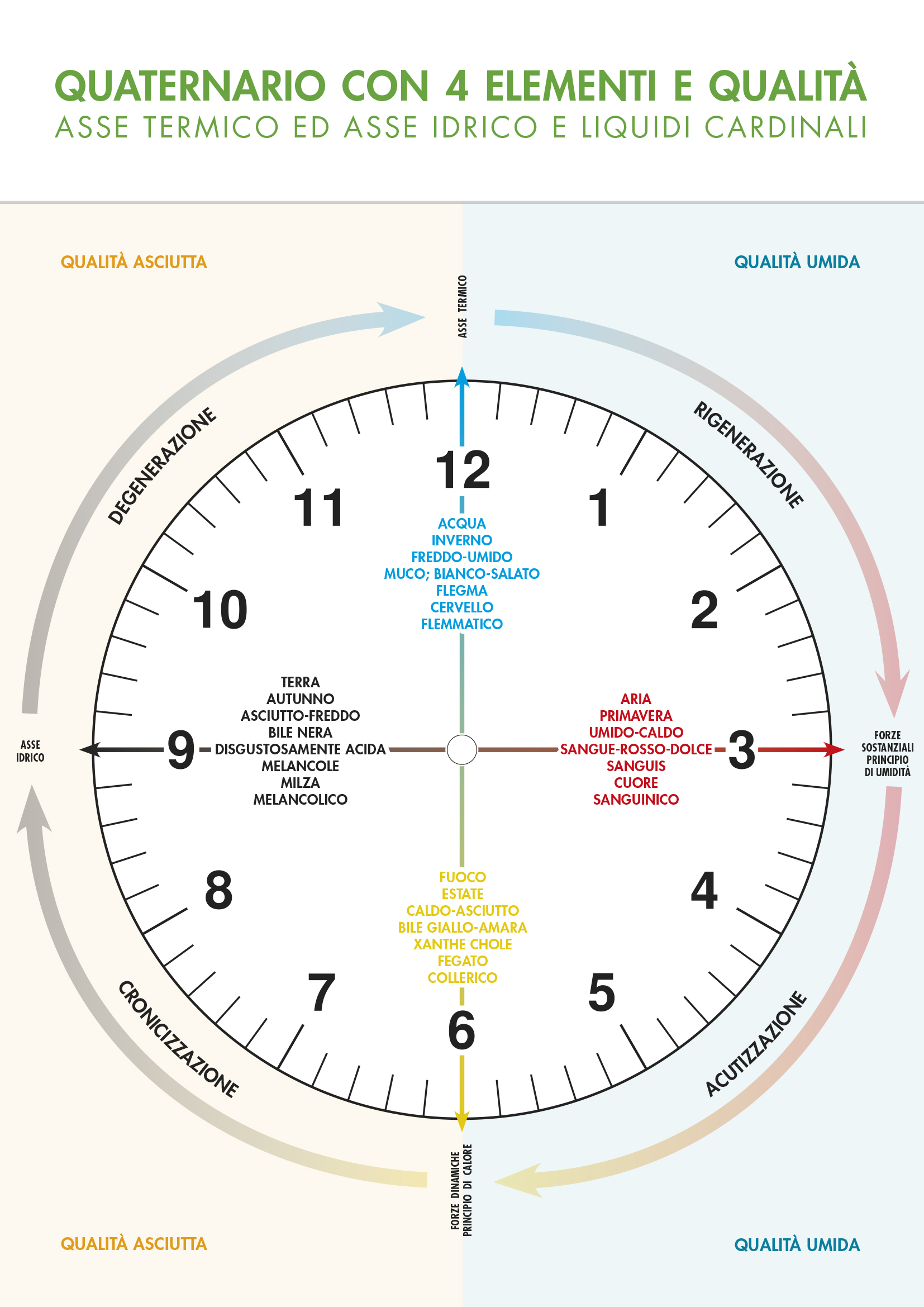

1. Lo schema quaternario nella medicina umorale

Il punto di partenza è il principio di analogia tra macrocosmo (universo) e microcosmo (uomo), già presente in filosofi e medici come:

- Alkmaion di Crotone (500 a.C.)

- Empedocle di Agrigento (495–435 a.C.)

- Zenone di Elea (490–430 a.C.)

1.1 Le quattro qualità primarie

Sono le qualità fondamentali della natura:

- Caldo

- Freddo

- Umido

- Secco

Queste qualità si combinano tra loro per formare qualità secondarie e terziarie. Secondo Galeno, le sostanze corporee possono essere classificate secondo queste qualità.

Classificazione delle sostanze corporee:

- Caldo: cuore, sangue, fegato, carne normale, milza, reni

- Freddo: muco, capelli, ossa, cartilagine, nervi, cervello, grasso

- Umido: sangue, muco, cervello, milza, polmoni

- Secco: ossa, tendini, unghie, pelle, vasi

1.2 La legge della polarità

Ci sono due assi fondamentali:

- Asse termico: caldo ↔ freddo

- Asse idrico: umido ↔ secco

Questi principi si limitano o si rafforzano reciprocamente:

- Opposti: caldo vs freddo | umido vs secco

- Complementari: caldo + secco | freddo + umido

Effetti sull’organismo:

- Caldo: attività, metabolismo, forza, reattività

- Freddo: ridotta energia, passività

- Umido: mobilità, nutrizione, elasticità

- Secco: rigidità, struttura

1.3 Relatività delle qualità primarie

Esempio: per un pesce, l’ambiente umano è caldo e secco, mentre per l’uomo l’ambiente del pesce è freddo e umido.

→ Le qualità si valutano relativamente all’osservatore.

1.4 Squilibri sull’asse idrico

- Eccesso di umidità → aumento di massa e densità

- Carenza di umidità → impoverimento energetico e tissutale

1.5 Squilibri sull’asse termico

- Eccesso di calore → iperattività

- Carenza di calore (freddo) → rallentamento e debolezza

1.6 Teoria dei quattro elementi di Empedocle

| Deità | Stagione | Elemento | Qualità |

| Hera | Primavera | Aria | Calda – Umida |

| Zeus | Estate | Fuoco | Calda – Secca |

| Aidoneus | Autunno | Terra | Fredda – Secca |

| Nestis | Inverno | Acqua | Fredda – Umida |

1.7 La teoria dei quattro umori (Ippocrate – Galeno)

| Elemento | Umore Cardinale | Qualità | Organo | Manifestazione | Stagione |

| Acqua | Flegma | Freddo – Umido | Cervello | Catarro bianco e salato | Inverno |

| Aria | Sangue | Caldo – Umido | Cuore | Sangue rosso e dolce | Primavera |

| Fuoco | Bile gialla | Caldo – Secco | Fegato | Bile gialla amara | Estate |

| Terra | Bile nera | Freddo – Secco | Milza | Bile nera, pungente | Autunno |

2. Le leggi energetiche del sistema quaternario

2.1 Legge della limitazione reciproca

- Il fuoco modera l’acqua e viceversa.

- L’aria modera la terra e viceversa.

2.2 Legge di conversione

- Gli elementi si trasformano l’uno nell’altro attraverso lo scambio di qualità opposte.

2.3 Legge di riduzione/aumento

- Quando una qualità diminuisce, aumenta il suo opposto.

- Es: meno fuoco → più acqua

- Più calore → meno umidità

3. Le Analogìe degli Elementi

Elemento: Acqua

- Pianeta: Luna

- Colore: Bianco, anche verde

- Carattere: Umido – Freddo; fluido, agile, formativo, passivo

- Alchimia: Mercurio passivo; putrefazione, condensazione

- Forma della coscienza: Immaginazione, medianità, fantasia

- Corpo sottile: Corpo eterico

- Temperamento: Flemmatico

- Umore cardinale: Catarro (melma)

- Funzioni sensoriali: Olfatto e gusto (mediate dall’umidità)

- Organi correlati: Cervello, fegato, gonadi, pelle, mucose, linfa, reni, polmoni

Caratteristiche sensoriali:

- Sapore: Ammuffito, viscido, salato, grasso

- Odore: Putrido, sudato, simile a feromoni

Firma vegetale:

- Germinazione e flusso linfatico; piante morbide e succose (pignola, aloe, porro)

- Piante di ambienti umidi (salice, betulla), acquatiche (ninfea) o notturne (enotera)

- Piante mucillaginose (malva, consolida maggiore); colori tenui: verde, rosa, giallo chiaro

Elementi associati:

- Grano: Riso

- Vitamina: C

- Metallo: Mercurio

- Pietre: Berillo, perle, pietre chiare

- Principi attivi: Mucillagini

- Effetto terapeutico: Idratante, antinfiammatorio, sedativo, rigenerante; utile in malattie acute

- Divinità antiche: Nestfis, Poseidone, Skamandros

- Elementali: Ondine, sirene, acquari, giganti d’acqua

Elemento: Aria

- Pianeta: Giove

- Colore: Rosso, anche giallo

- Carattere: Umido – Caldo; gassoso, attivo, mescolante

- Alchimia: Mercurio attivo; fermentazione, distillazione

- Forma della coscienza: Ispirazione

- Corpo sottile: Corpo astrale

- Temperamento: Sanguigno

- Umore cardinale: Sangue (sanguis)

- Funzione sensoriale: Udito

- Organi correlati: Cuore, reni, vescica, ghiandole surrenali, sistema endocrino, nervi

Caratteristiche sensoriali:

- Sapore: Pungente, aspro, aromatico, sulfureo

- Odore: Leggero, erbaceo, con note di camomilla o agrumi

Firma vegetale:

- Fiori leggeri (acetosella), foglie piumate, semi trasportati dal vento (olmo), piante rampicanti (edera), steli cavi (sambuco), fiori strani (aquilegia)

- Costituenti: alcaloidi, oli essenziali, saponine, cumarine, glicosidi

Elementi associati:

- Grano: Miglio

- Vitamina: B

- Metalli: Rame, stagno

- Pietre: Pomice, pietre leggere

- Principi attivi: Sostanze aromatiche e stimolanti

- Effetto terapeutico: Stimola funzioni mentali, attiva metabolismo cronico, spesso spasmolitico

- Divinità antiche: Hermes, Hera

Elemento: Fuoco

- Pianeta: Marte

- Colore: Giallo, rosso

- Carattere: Caldo – Secco; radiante, ardente, penetrante

- Alchimia: Zolfo; tutti i processi che implicano calore

- Forma della coscienza: Intuizione

- Corpo sottile: Spirito (Io)

- Temperamento: Collerico

- Umore cardinale: Bile gialla (Xanthe chole)

- Funzione sensoriale: Vista

- Organi correlati: Fegato, bile, cuore, arterie, tiroide, muscoli, sistema immunitario

Caratteristiche sensoriali:

- Sapore: Pungente, amaro, caldo

- Odore: Speziato, caldo, balsamico

Firma vegetale:

- Maturazione, legni duri (quercia), foglie che diventano aghi (conifere), sostanze amare, piccanti, oli (rosmarino, assenzio)

- Colori: giallo, arancio, rosso

Elementi associati:

- Grano: Avena

- Vitamina: A

- Metalli: Oro, ferro

- Pietre: Selce, meteorite

- Principi attivi: Amari, piccanti, grassi

- Effetto terapeutico: Stimolante, tonico, immunostimolante

- Divinità antiche: Marte, Efesto, Apollo

- Elementali: Salamandre, giganti del fuoco

Elemento: Terra

- Pianeta: Saturno

- Colore: Nero, blu

- Carattere: Freddo – Secco; passivo, strutturato

- Alchimia: Sale; cenere nelle preparazioni spagiriche

- Forma della coscienza: Intelletto

- Corpo sottile: Corpo fisico

- Temperamento: Melanconico

- Umore cardinale: Bile nera (melanchole)

- Funzione sensoriale: Tatto, gusto (forma di tatto)

- Organi correlati: Milza, ossa, articolazioni, pelle, sistema nervoso

Caratteristiche sensoriali:

- Sapore: Terroso, dolce, insipido

- Odore: Resinoso, balsamico

Firma vegetale:

- Formazione di radici, piante perenni, sempreverdi, piante geologicamente antiche (felci, licheni)

- Poche fioriture, produzione di tannini, alto contenuto minerale (silice)

- Colori: verde muschio, grigio, blu scuro

Elementi associati:

- Grano: Mais

- Vitamina: D

- Metalli: Piombo, argento

- Pietre: Opache, pesanti

- Principi attivi: Tannini, acido silicico

- Effetto terapeutico: Astringente, cicatrizzante, antiallergico

- Divinità antiche: Gea, Demetra, Persefone, Ade

- Elementali: Gnomi, nani, elfi, fauni

4. Lo Spirito (Spiritus / Prana)

Gli spiritus sono principi superiori ai fluidi corporei, e svolgono funzioni di regolazione fondamentali. Essi collegano corpo, anima e funzioni vitali.

I tre spiritus principali:

Spiritus naturalis

- Sede: Fegato

- Funzioni:

- Regola il nutrimento

- Mantiene la fertilità

- Si distribuisce nelle vene

Spiritus vitalis

- Sede: Cuore

- Funzioni:

- Regola il sangue e i ritmi vitali

- Rivitalizza il corpo

- Si distribuisce nelle arterie

Spiritus animalis

- Sede: Cervello

- Funzioni:

- Coordina attività psichiche e nervose

- Si distribuisce nei nervi

Insieme, questi spiriti costituiscono la Vis Vitalis, che include la Vis Medicatrix Naturae.

5. Teoria dello Stimolo (in breve)

Lo stimolo è composto da due componenti:

- Sensibilità: capacità di percepire lo stimolo

- Irritabilità: capacità di reagire allo stimolo

Incitabilità e elementi:

- Calore aumenta l’incitabilità

- Umidità la riduce

Incitabilità e forza vitale:

- Alta incitabilità → Stenia

- Bassa incitabilità → Astenia

6. Stenia e Astenia (in breve)

6.1 Iperstenia (fuoco)

- Aumento delle funzioni vitali

- Polso forte e teso

- Tendenza a condizioni acute

6.2 Astenia (acqua)

- Rallentamento delle funzioni vitali

- Polso debole e molle

- Tendenza a condizioni croniche

Nota: Possono esserci segni locali iperstenici anche in una costituzione generale astenica.

Indicazioni terapeutiche:

- Iperstenia → trattamenti sedativi, decongestionanti

- Astenia → trattamenti tonificanti, stimolanti

Fammi sapere quando sei pronto per la quarta parte, oppure se desideri che unisca già tutto in un unico documento coerente. 😊

6. Stenia e Astenia: manifestazione della forza vitale

6.3 Aumento e diminuzione della forza vitale

Le costituzioni steniche o asteniche sono innate, mentre i sintomi e le malattie ipersteniche, iposteniche o asteniche sono condizioni acquisite, generate da cause diverse.

Tuttavia, stenia e astenia possono coesistere:

una persona con costituzione astenica può presentare stati iperstenici isolati (es. colica biliare acuta), oppure il contrario.

Stenia (elemento: fuoco)

Caratterizzata da un aumento della forza espressiva della vita.

Segni tipici:

- Aumento della velocità e forza delle manifestazioni vitali

- Polso pieno, vivace, duro, non facilmente soppresso

- Aumento del calore animale

- Maggiore sensibilità e irritabilità

- Maggiore coesione e tono dei tessuti

- Maggiore coagulabilità e vitalità del sangue

- Fisico robusto e largo

- Tendenza a malattie acute

Questo stato rappresenta il massimo grado di salute naturale, ma può degenerare in iperstenia patologica se l’eccesso vitale provoca disturbi.

La condizione può essere generale o localizzata.

Astenia (elemento: acqua)

Caratterizzata da una riduzione della forza delle manifestazioni vitali.

Segni tipici:

- Debolezza generale: polso piccolo, facilmente soppresso

- Respirazione affannosa, anche a riposo

- Fatica facile e sudorazione precoce

- Tono muscolare flaccido, tendenza a prolassi intestinali (enteroptosi)

- Digestione debole

- Corpo snello, presenza di decima costola mobile (costa fluctuans)

- Tendenza all’ipocondria e condizioni croniche

L’astenia diventa patologica quando interferisce con le funzioni vitali o con l’uso efficace della vita. Anche l’astenia può essere generale o localizzata.

6.4 Classificazione di stenia/astenia per età, genere e sintomi

Per età e fasi della vita:

| Fase | Stati Stenici (ipertonici) | Stati Astenici (ipotoni) |

| Infanzia | Eclampsia, pertosse, spasmi, malattie infettive acute | Astenia, linfatismo, rachitismo, ipotrofia, atrofia, scrofola |

| Pubertà | Aumento desiderio sessuale, crampi mestruali, corea, psicosi maniacali | Astenia, nevrosi, anemia, clorosi, tubercolosi con sanguinamento |

| Gravidanza | Pletora, ipertensione, eclampsia, contrazioni spasmodiche | Atonia uterina, sanguinamenti atonici, varici, edema |

| Menopausa e vecchiaia | Ipertensione, arteriosclerosi, apoplessia, spasmi, glaucoma | Atonia gastrointestinale, insufficienza cardiaca, ipotensione, edema, depressione |

Per apparati e organi

Sistema muscolo-scheletrico

- Stenico: trisma, tetano, muscoli spastici

- Astenico: rachitismo, piede piatto, ipermobilità articolare, costa fluctuans

Sistema nervoso

- Stenico: spasmi, epilessia, corea, tremori, angina pectoris, nevralgie, mal di testa

- Astenico: paralisi, svenimenti, cecità/sordità, vertigini, letargia, atonia cutanea

Sistema endocrino

- Stenico: tetania, morbo di Basedow, acromegalia

- Astenico: clorosi, morbo di Addison, mixedema

Metabolismo

- Stenico: gotta acuta, attacchi reumatici acuti

- Astenico: gotta cronica, obesità, reumatismi cronici

Apparato digerente

- Stenico: crampi gastrici, coliche, costipazione spastica, singhiozzo

- Astenico: atonia gastrica, diverticolosi, stitichezza atonica

Reni e vie urinarie

- Stenico: coliche renali, spasmo vescicale

- Astenico: incontinenza, atonia vescicale, ipotrofia prostatica

Organi sessuali

- Stenico: priapismo, ninfomania, crampi uterini, colica tubarica

- Astenico: frigidità, impotenza, sterilità, atonia uterina

Pelle e mucose

- Stenico: infiammazioni acute, iperemia

- Astenico: flemma cronica, atonia cutanea

Apparato cardiovascolare

- Stenico: ipertensione, spasmi vascolari, angina pectoris, ipertrofia cardiaca

- Astenico: ipotensione, varici, necrosi, ipotrofia cardiaca

Apparato emopoietico

- Stenico: iperemia, febbre, congestione

- Astenico: anemia, ipotermia, pletora

Decorso della malattia

| Stenico | Malattie prevalentemente acute |

| Astenico | Malattie principalmente croniche |

Tabella rielaborata da: Bernhard Aschner, “Textbook of Constitutional Therapy”, Hippocrates Verlag, Stoccarda 1986.

6.5 Concetti Terapeutici per Stenia/Iperstenia e Astenia/Ipostenia

✅ Principi generali

- Le costituzioni o malattie steniche/ipersteniche si trattano con:

- Metodi detonanti

- Sedativi

- Debilitanti

- Antispasmodici

- Anti-irritanti

- Le costituzioni o malattie asteniche/iposteniche si trattano con:

- Metodi roborativi

- Tonificanti

- Stimolanti

6.5.1 Trattamento dell’Astenia

➤ Tonici interni:

- Amari

- Astringenti aromatici

- Integratori di ferro

- Vitamine

- Nutrizione roborativa

➤ Tonici esterni:

- Bagni stimolanti

- Applicazioni di acqua fredda

- Bagni d’aria

- Spazzolature a secco

- Coppettazione a secco

- Ginnastica e attività fisica

- Tecniche manuali stimolanti

⚠️ Le tecniche detonanti e di svuotamento sono controindicate nell’astenia!

6.5.2 Trattamento dell’Iperstenia

➤ Misure calmanti e detonanti:

- Cure depurative (digiuno, sudorazione, purghe)

- Dieta latto-vegetariana

- Sedativi

- Spasmolitici termici (es. calze all’aceto per la febbre)

- Riposo fisico e mentale

- Bagni calmanti (es. con fiori di fieno, emulsioni)

- Tecniche manuali lenitive

⚠️ Le tecniche stimolanti, di rafforzamento e tonificazione sono controindicate nell’iperstenia!

6.6 Riepilogo

Le malattie si possono classificare in:

- Malattie da carenza (asteniche → malattie “negative”)

- Malattie da eccesso (steniche → malattie da “sovraccarico”)

Ippocrate affermava: “La medicina consiste spesso nell’addizione e nella sottrazione”.

7. La Genesi degli Umori

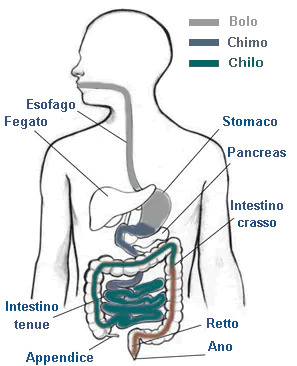

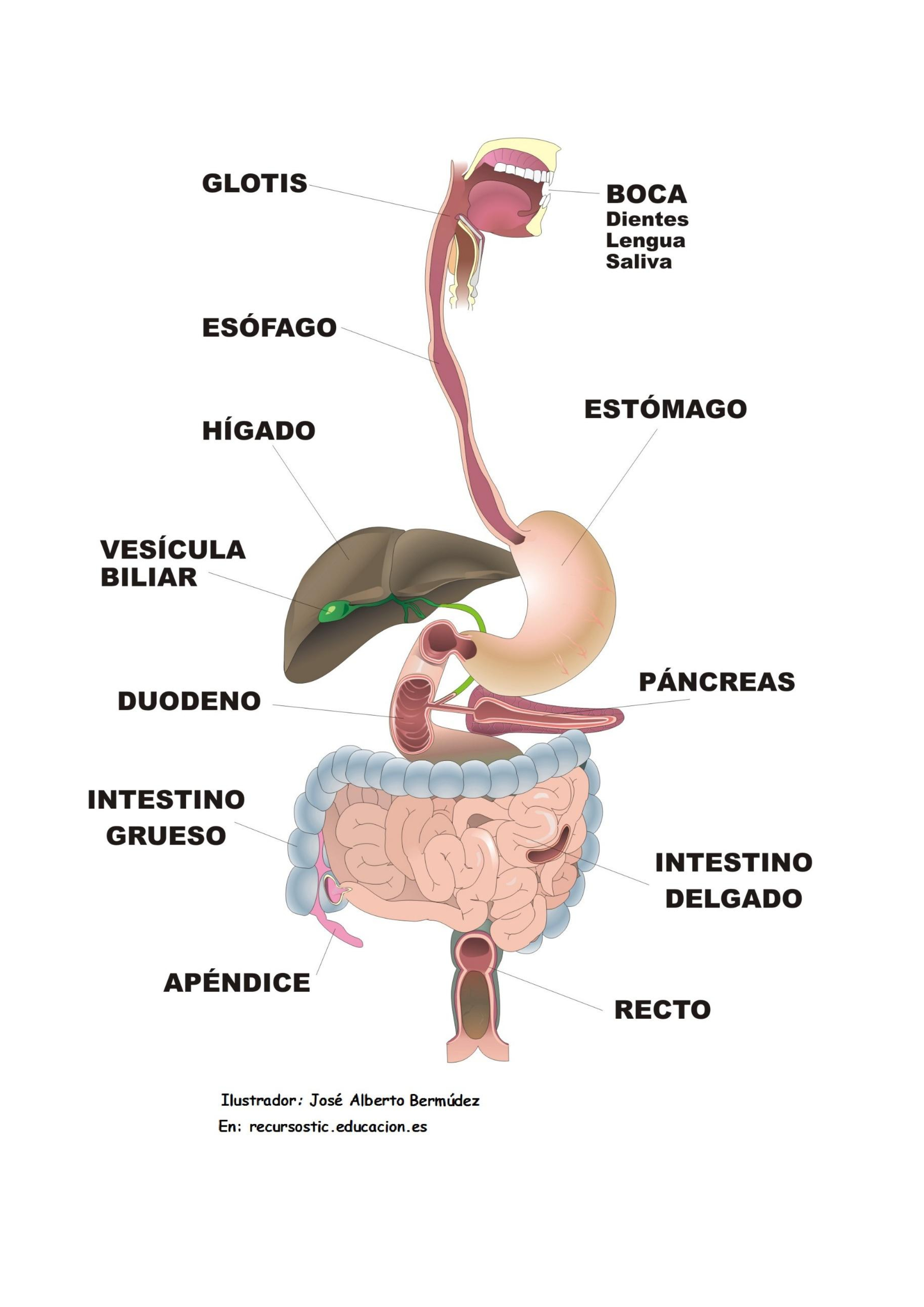

7.1 Le Tre Cotture (Coctio = Pepsis)

Nel pensiero umorale, il processo digestivo e di trasformazione si compone di tre fasi di “cottura”, che trasformano i cibi in sostanza vitale grazie all’azione del calore interno.

🔥 Prima Cottura (Coctio I)

- Inizia in bocca con masticazione e salivazione

- Prosegue nello stomaco (stomaco grande) e nel duodeno (stomaco piccolo)

- Lo stomaco, considerato la “fonte di tutte le fonti”, riscalda il cibo grazie a:

- Calore proprio

- Calore proveniente da cuore, polmoni, reni, fegato, milza, nervi, ecc.

- Produce chimo (pH gastrico ≈ 1,8)

❗ Problemi frequenti:

- Carente produzione di acido gastrico (pH troppo alto)

- Prima cottura compromessa → compromette anche le successive

🔥 Seconda Cottura (Coctio II)

- Avviene nel fegato

- Il chilo (dal duodeno) arriva tramite la vena porta

- Il fegato trasforma il chilo in sangue preparato

- Si generano:

- Sangue (nutre l’organismo)

- Sangue crudo (con muco dolce → riserva convertibile in sangue)

- Bile gialla (escretoria → stimola la peristalsi intestinale)

- Bile nera (elaborata nella milza → stimola lo stomaco)

Inoltre, si formano i quattro umori cardinali:

- Flegma

- Sanguis

- Colera (bile gialla)

- Melanchole (bile nera)

E tre sottoprodotti patologici:

- Flemma alterata (salata o acida)

- Bile gialla

- Bile nera

🔥 Terza Cottura (Coctio III)

- Avviene nei tessuti del corpo

- Il sangue con i 4 umori entra nei tessuti e viene trasformato in sostanza solida

- Processo simile alla coagulazione dell’uovo: da fluido a solido

- I tessuti “affamati” assorbono ciò che serve, secondo la loro natura

❗ Residui:

- Sudore contenente flegma e bile

⚖️ Importanza delle tre cotture

| Fase | Luogo | Ruolo principale |

| Prima cottura | Stomaco + intestino | Preparazione alimentare (chimo) |

| Seconda cottura | Fegato | Formazione del sangue e umori |

| Terza cottura | Tessuti | Costruzione del corpo solido a partire dai fluidi |

🧩 Interdipendenza delle cotture

- Se la prima cottura è compromessa → le altre due lo saranno

- Se la seconda è alterata → la terza sarà carente

- Se la terza è inefficiente → si comprometterà a lungo termine anche la prima

→ Senza un buon funzionamento del ciclo, i tessuti non ricevono nutrimento, e quindi perdono funzione, anche a livello cellulare e biochimico.

7.2 Gli Umori nella Naturopatia Tradizionale Europea

7.2 L’uomo dei fluidi a colpo d’occhio

Il corpo umano è composto da:

- Parti solide (solidas)

- Parti liquide (fluidas)

🔸 Le fluidas hanno la priorità:

es. il sangue liquido, tramite calore, si coagula e diventa tessuto solido → proprio come l’albume d’uovo si solidifica con la cottura.

🧬 L’essere umano liquido è costituito da quattro umori principali, ciascuno generato da un organo cardinale, secondo lo schema di Galeno.

📌 Tutte le malattie (tranne traumi) originano nei liquidi → questa è la patologia umorale.

Diversa dalla patologia solidar, che attribuisce le cause alle strutture solide del corpo.

7.3 Principi che influenzano fluidi e solidi

➤ Pneuma (o Prana)

Il pneuma, assorbito con il respiro, è il ponte tra anima e corpo.

È il portatore degli effetti mentali all’interno dell’organismo.

Quando il flusso di pneuma si interrompe → l’anima si separa dal corpo.

➤ Cottura

Il corpo assimila alimenti solidi, liquidi e gassosi solo dopo averli trasformati (bolliti).

→ La cottura avviene tramite il calore e inizia nello stomaco, considerato “la fonte di tutte le fonti”.

➤ I 4 organi cardinali

- Cuore → sangue

- Cervello → flemma

- Fegato → bile gialla

- Milza → bile nera

Questi organi:

- Assorbono i liquidi dagli alimenti

- Comunicano con l’intero organismo

- Regolano appetito, sazietà e distribuzione degli umori

7.4 Vie naturali di eliminazione degli umori

| Umore | Vie di eliminazione |

| Flemma | Mucose, pelle, reni, mestruazioni |

| Sanguis | Mestruazioni; emorroidi; mucosa nasale (in caso di eccesso) |

| Bile gialla | Intestino, reni, pelle, mestruazioni |

| Bile nera | Intestino, reni, pelle, mestruazioni, lacrime |

7.5 Le quattro funzioni fondamentali dei liquidi / umori

| Elemento | Umore | Qualità | Funzione |

| Acqua | Flemma | Freddo – Umido | Nutrizione |

| Aria | Sanguis | Caldo – Umido | Distribuzione |

| Fuoco | Bile Gialla | Caldo – Secco | Calore / Attivazione |

| Terra | Bile Nera | Freddo – Secco | Eliminazione / Strutturazione |

▶ Esempi:

- Debolezza nutritiva → persona magra e secca → stimolare funzione nutritiva

- Eccesso nutritivo → obesità → drenare o regolare

- Funzione distributiva debole → ristagni → stimolare

- Eccesso distributivo → sanguinamento → contenere

- Funzione calorica debole → raffreddamento → riscaldare

- Funzione calorica eccessiva → calore in eccesso → smorzare

- Funzione eliminatoria debole → intossicazione → stimolare

- Eccessiva → carenze → inibire

🌀 Regolazione:

- Rafforzare la funzione → rafforzare l’elemento associato

- Ridurre la funzione → rafforzare l’elemento polare

Funzioni fisiologiche dei singoli umori

Muco (Flemma) – Freddo e Umido

- Principio femminile, passivo, nutriente

- Riserva energetica

- Riduce eccitabilità, rinfresca, nutre

- Domina i movimenti verso il basso/interno

- Presente in linfa, mucose, tessuti interstiziali

Sangue (Sanguis) – Umido e Caldo

- Portatore di vita e gioia di vivere

- Bilancia gli estremi, permette la sensibilità e il movimento

- Domina i movimenti verso l’alto/esterno

- Nutre i tessuti caldo-umidi

- Base della formazione dei tessuti

Bile Gialla (Xanthe Chole) – Calda e Secca

- Principio maschile, attivante, organizzante

- Stimola metabolismo, eccitabilità, calore

- Forza trasformativa: enzimi, ormoni, sistema nervoso simpatico

- Domina i movimenti verso l’alto

Bile Nera (Melanchole) – Fredda e Secca

- Principio strutturante e limitante

- Inibisce metabolismo, eccitabilità

- Domina i movimenti verso il basso/interno

- Nutre tessuti secchi-freddi: ossa, denti, tendini, pelle, escrezioni

Funzione degli organi cardinali (riepilogo)

| Organo | Umore | Funzione |

| Cuore | Sangue | Regola quantità e qualità |

| Cervello | Flemma | “ |

| Fegato | Bile Gialla | “ |

| Milza | Bile Nera | “ |

Essi agiscono come “vasi equalizzatori” per i rispettivi liquidi.

7.6 Comprensione di salute e malattia nella medicina umorale

- La base fisiologica e patologica sono i fluidas/humores

- Le solidas (parti solide) sono secondarie

⚖ Due stati fondamentali:

- Eucrasia → miscela equilibrata degli umori = salute

- Discrasia → miscela squilibrata = malattia

🧭 Prevenzione:

- Stile di vita naturale (dietetica = diaita), in armonia con i ritmi della natura

- Moderazione in tutte le attività della vita

Trattamento delle discrasie

- Tecniche drenanti interne ed esterne → eliminare liquidi in eccesso o alterati

- Misure roborative → rafforzare liquidi in deficit

➤ Principio degli opposti:

- Discrasia fredda → trattata con calore

- Discrasia secca → trattata con umidità

- Discrasia calda → trattata con rinfrescamento

- Discrasia umida → trattata con asciugamento

8. Teoria della Crisi nella Medicina Umorale

8.1 Classificazione delle condizioni degli umori cardinali

- Eucrasia – equilibrio, moderazione

- Discrasia – squilibrio, smoderatezza

- Cacochimia – impurità o scarsa qualità degli umori

Fasi del processo di guarigione

La medicina umorale distingue 3 fasi fondamentali attraverso cui l’organismo affronta una patologia:

1. Apepsis – Crudità

- I liquidi nocivi non sono ancora stati trasformati

- Stato iniziale: la malattia altera la qualità e quantità degli umori → si forma un “liquido patologico” che è ancora grezzo e dannoso

2. Pepsis – Cottura o maturazione

- L’organismo mobilita le sue difese naturali (forza vitale)

- Aumento di calore (febbre) che aiuta a rendere i liquidi “maturi” e innocui

- Preparazione all’eliminazione

3. Krisis – Crisi (eliminazione)

- Il corpo decide il decorso finale:

- ✅ Guarigione completa

- 🔁 Cronicizzazione

- ❌ Evoluzione verso la morte

Una crisi rapida e completa → crisi vera e propria

Eliminazione lenta e graduale → lisi (dissoluzione)

Eliminazione incompleta → rischio di apostasi (depositi) o metastasi → necessaria una “nuova bollitura”

9. Le Quattro Abbondanze degli Umori Cardinali

9.1 Flemmatismo (freddo e umido predominano)

Cause principali

Fattori esterni:

- Clima freddo/umido prolungato

- Inverno

Fattori interni:

- Temperamento flemmatico

- Debolezza del cervello

- Scarsa “potenza di cottura”

- Carenza di bile gialla

- Dieta povera di cibi riscaldanti, inattività

- Farmaci o mancata eliminazione dei liquidi

Dinamiche della discrasia flemmatica

- Freddo → rallenta metabolismo e dinamica corporea

- Umidità → gonfiore dei tessuti, ristagni, perdita di elasticità

- Sistema linfatico sovraccarico, mucose infiammate, reumatismi, scrofola

- Sensazione di pesantezza, torpore mentale e fisico

- Paragonabile a un “giardino inzuppato di pioggia” con marciume e parassiti

Sintomi tipici del flemmatismo

Fase iniziale:

- Stanchezza post-pasto

- Sensazione di freddo alle estremità

- Gonfiore della lingua (impronte dentali)

- Ritenzione di liquidi, tono dei tessuti ridotto

Fase manifesta:

| Sistema | Sintomi |

| Psiche | Introversione, stanchezza, indecisione, ansia |

| Neurologico | Reattività ridotta, tumori cerebrali, parasimpaticotonia |

| Sonno | Profondo, sogni di neve, immersioni, acqua |

| Cardiovascolare | Varici, edema, ipotensione, ristagno venoso |

| Renale | Poliuria, urina torbida, bruciori, ritenzione |

| Riproduttivo | Fluor albus, fibromi, ipertrofia prostatica |

| Muscoloscheletrico | Gonfiore articolare, rigidità, ipomobilità |

| Gastrointestinale | Salivazione, feci viscide, digestione lenta, polipi |

| Pelle | Porosa, pallida-bluastra, pruriginosa |

| Immunitario | Linfoadenopatie, micosi, scarsa risposta infiammatoria |

| Respiratorio | Congestione polmonare |

| Metabolico | Reumatismi, obesità, sudorazione fredda |

Polso: morbido, inizialmente pieno, poi piccolo e freddo

Dolore: sordo, attenuato

Trattamento del flemmatismo

- Dieta: evitare cibi freddi/umidi, introdurre alimenti secchi/caldi

- Stile di vita: movimento, ridurre il sonno eccessivo, favorire la sudorazione

- Farmaci: riscaldanti, essiccanti, drenanti

9.2 Colerismo (caldo e secco predominano)

Cause principali

Fattori esterni:

- Caldo eccessivo (estate)

- Vita dura, stress

Fattori interni:

- Temperamento collerico

- Fegato debole

- Cibi troppo caldi/stimolanti

- Stanchezza eccessiva

- Farmaci

- Inadeguata eliminazione della bile gialla

🧪 Ogni processo infiammatorio e fermentativo → aumento della bile gialla

Dinamiche della discrasia collerica

- Bile gialla = principio del fuoco → stimola tutte le funzioni

- Consuma la sostanza → rischia di esaurire le riserve

- Aumentano: calore, irrequietezza, spasmi, tensione interna

- Aumenta il tono tissutale → discinesie, perdita elasticità

- Predominano malattie acute e calde → crisi rapide

- Se si esaurisce → degenerazione verso melancolia

Sintomi tipici del colerismo

Fase iniziale:

- Secchezza delle mucose

- Gusto amaro in bocca, odore di bruciato

- Sete eccessiva

- Secrezioni calde e odorose

- Sudorazione intensa e acre

- Urina giallo scuro, pungente

- Comportamento: iperattivo, irrequieto, teso, controllato

Sintomi del Colerismo Manifesta (Xanthe Chole – caldo e secco)

Psiche

- Comportamento estroverso, impulsivo, potenzialmente violento anche verso sé stessi

- Impazienza, irascibilità, insonnia, mancanza di compassione

Sistema neurologico

- Dominanza simpaticotonica

- Iperestesia, discinesie, emicrania lato destro, acufene acuto

Sistema endocrino

- Ipertiroidismo, tiroidite, iperfunzione delle ghiandole

Sonno e sogni

- Sonno leggero e irrequieto

- Sogni: guerra, rabbia, trionfo

- Bruxismo (digrignamento dei denti)

Apparato respiratorio

- Bronchite acuta (espettorato giallo-verde) o secca

- Polmonite, asma bronchiale, bronchite spastica acuta

Sistema cardiovascolare

- Ipertensione, tachicardia, infiammazioni (miocardite, pericardite)

- Congestione attiva, vasospasmo

Reni e vie urinarie

- Infezioni urinarie acute

- Acidosi, aumento acido urico

- Urina gialla, acre, poco sedimento

Apparato riproduttivo

- Dismenorrea, priapismo, eiaculazione precoce

- Aumento eccessivo della libido

Sistema muscoloscheletrico

- Infiammazioni acute, spasmi, gotta

Apparato digerente

- Sapore amaro, vomito e diarrea biliare, gastrite, pancreatite, epatite

- Coliche biliari, discinesie, enterite, diarrea esplosiva

Pelle

- Colore da pallido a giallo-bruno

- Sudore caldo, sottile, irritante

- Infiammazioni, prurito

Sistema immunitario

- Flogosi acuta, febbre settica, reazioni allergiche intense

Metabolismo

- Aumento del metabolismo, vampate

Polso

- Veloce, eccitato

Dolore

- Acuto, pungente, bruciante, pulsante, violento

Terapia del Colerismo

Dieta e stile di vita

- Evitare cibi riscaldanti e disidratanti

- Favorire alimenti rinfrescanti e idratanti

- Attività consigliate: esercizi meditativi, passeggiate tranquille, sonno regolare

- Evitare stress e sovraccarico emotivo

Farmaci naturali consigliati

- Tintura, omeopatia, tè freddi

- Effetti: rinfrescante, idratante, drenante della bile gialla

9.3 Malinconia (Melanchole – freddo e secco predominano)

Origine del Malinconia

Fattori esterni

- Autunno (aumento naturale della bile nera)

- Stress emotivo, distacco da ambienti familiari

- Mancanza d’aria fresca, vita sedentaria

Fattori interni

- Temperamento malinconico

- Debolezza della milza (organo della bile nera)

- Attività mentale eccessiva, stress, cibi mal digeriti

- Fasi successive a colerismo o flemmatismo cronico

Dinamiche della Discrasia Melanconica

- Bile nera in eccesso blocca i processi dinamici dell’organismo

- Raffredda e indurisce: perdita di elasticità, rigidità fisica e mentale

- Disordini degenerativi, corrosivi, ulcerativi

- Ridotta rigenerazione tissutale e distribuzione sanguigna

- Malattie croniche, progressive e nascoste

Sintomi precoci della Melanconia

- Fantasie vivaci, introspezione, nostalgia, tristezza, ruminazione

- Percezioni alterate (tinnito, secchezza oculare, parestesie)

- Pelle secca e scura, perdita di capelli

- Problemi digestivi, sonno disturbato, stanchezza cronica

Sintomi manifesti della Melanconia

Psiche

- Depressione, misantropia, cinismo, pensiero rigido, idee fisse

- Mancanza di autopercezione, dolore non localizzabile

- Paura e tristezza di fondo

Sistema neurologico

- Cristallizzazione mentale, deficit di memoria, disturbi neurologici

- Sclerosi multipla, demenza

- Emicrania, nevralgia, parestesie

Sonno

- Sogni di morte, tombe, fumo

- Difficoltà ad addormentarsi e non sentirsi riposati

Apparato respiratorio

- Dispnea, tosse cronica, espettorato scuro

- Fibrosi polmonare, oppressione toracica

Sistema cardiovascolare

- Estremità fredde, ipotensione, vene varicose

- Sangue denso, arteriosclerosi, nevrosi cardiaca

Reni e vescica

- Urina chiara o densa e nera

- Calcoli, cistite cronica, prolasso vescicale

Apparato riproduttivo

- Mestruazioni scarse e dolorose, sterilità, impotenza

- Mucose secche, prolasso uterino

Sistema muscoloscheletrico

- Reumatismi, malattie degenerative

Apparato digerente

- Secchezza, alito cattivo, stitichezza, ulcere, gonfiore

- Carcinomi gastrointestinali

Pelle

- Secca, macchiata, sudore appiccicoso

- Eczema cronico, melanomi

Sistema immunitario

- Reazioni immunitarie carenti o esagerate

Metabolismo

- Pigro, accumulo di scorie, gotta, reumatismi cronici

Polso

- Piccolo, duro, lento, irregolare

Dolore

- Tirante, urente, opprimente, cronico, a volte latente

9.4 – Sanguinismo

9.4.1 Origine del sanguinismo

Disturbi del flusso sanguigno

Il sangue deve restare mobile per poter circolare correttamente. Il movimento è garantito dal principio dell’umidità (fluidità) e del calore (energia dinamica). I disturbi del flusso possono manifestarsi in due modi:

- Riduzione del flusso sanguigno, causata da:

- Perdita delle qualità di calore e umidità, che si trasformano in freddo e secchezza.

- Pletora vera o relativa.

- Aumento del flusso sanguigno, causato da:

- Aumento eccessivo del calore.

- Congestione attiva (iperemia) per eccessivo afflusso sanguigno in un’area specifica.

Disturbi della formazione del sangue

La produzione di sangue dipende dalla corretta esecuzione delle prime due cotture:

- 1ª cottura: avviene nello stomaco – digestione iniziale del cibo.

- 2ª cottura: avviene nel fegato – trasformazione degli alimenti digeriti in sangue.

Queste fasi richiedono sia calore fisiologico sia un apporto adeguato di nutrienti (aria, acqua, cibo).

9.4.2 La pletora

La pletora è uno stato di eccesso di sangue o di umori in una miscela equilibrata, ma in quantità superiori alla capacità dell’organismo. Può giustificare misure terapeutiche espulsive (salassi, coppettazione sanguinante, sanguisughe).

Tipologie di pletora:

- Pletora assoluta: eccesso reale di volume ematico. I vasi si dilatano e possono lacerarsi. Sintomi: epistassi, emorragie emorroidarie, rischio di ictus o trombosi.

- Pletora relativa: volume ematico normale, ma le forze vitali non sono sufficienti per mantenere il sangue in movimento. Si ha quindi un ristagno, anche in assenza di vero e proprio eccesso quantitativo.

Segni fenomenologici della pletora assoluta:

- Pelle calda e arrossata.

- Corpo solido, carnoso.

- Vene prominenti o facilmente dilatabili con calore o sforzo.

- Gonfiore, dolore diffuso, pesantezza.

- Polso grande, pieno, visibile in vari punti.

- Urina abbondante e normale.

- Respiro corto sotto sforzo, lieve tendenza a sudare.

- Buon appetito, tolleranza alimentare.

- Tendenza a febbre, vertigini, cefalea.

- Temperamento: allegro, energico, ma anche irascibile, sensuale.

- Sogni: pesi, sangue, fuoco, cadute.

Fattori di rischio costituzionali o acquisiti:

- Dieta ricca, abuso di carne e alcol.

- Vita sedentaria, mancanza di esercizio fisico.

- Blocchi delle vie eliminative (sospensione mestruazioni, emorroidi).

- Clima umido-freddo.

- Familiarità (genitori pletorici).

Pletora addominale:

- Addome teso o gonfio, flatulenza.

- Palpitazioni epigastriche sincrone con il polso.

- Fegato e milza ingrossati alla palpazione.

- Dolori addominali fugaci, irregolare distribuzione del calore (es. mani fredde, viso caldo).

- Emorroidi, umore tendenzialmente cupo.

9.4.3 Congestione (congestione attiva)

La congestione è l’accumulo di sangue in un’area a causa di un afflusso attivo. Si verifica un’esagerata spinta sanguigna verso un distretto corporeo, con rischio di rottura vascolare.

9.4.4 Confronto tra pletora e congestione

- Entrambe comportano una “pienezza” ematica.

- Pletora vera (genuina): volume ematico totale aumentato (problema quantitativo).

- Pletora relativa: sangue normale, ma ridotta capacità di movimento (problema funzionale).

- Congestione attiva: spinta eccessiva verso una zona, indipendentemente dalla quantità totale di sangue.

Differenze principali:

- La pletora relativa è associata a un’insufficienza venosa (astenia del principio Sanguis).

- La congestione attiva è legata a un’iperattività arteriosa (iperstenia del principio Sanguis).

Trattamento differenziato:

- Congestione passiva: si tonificano le vene (achillea, ippocastano).

- Congestione attiva: si “detonano” i vasi con vasodilatatori (magnesio, biancospino).

Osservazioni:

- Congestione passiva è spesso accompagnata da flemma.

- Congestione attiva è accompagnata da bile gialla.

- La terapia deve quindi includere misure di drenaggio adeguate per l’umore coinvolto.

10 – Modulazioni degli umori cardinali

Ogni umore può subire modulazioni delle sue qualità fondamentali (calore, freddo, umidità, secchezza), con effetti specifici sull’equilibrio fisiologico e sull’insorgenza di condizioni patologiche. Le variazioni qualitative e quantitative di questi attributi determinano la trasformazione degli umori sia in senso fisiologico che patologico, influenzando l’intero organismo.

L’effetto di queste modificazioni non è mai isolato, ma si manifesta sempre in combinazioni (es. caldo-secco, freddo-umido) che agiscono a diversi livelli: tessutale, organico e sistemico. Comprendere queste dinamiche è fondamentale per interpretare la fisiopatologia secondo la medicina umorale e per intervenire terapeuticamente nel rispetto del temperamento e della costituzione del paziente.

10.1 Modulazioni del Flegma

- Freddo: il flegma si condensa, diventa gelatinoso e può cristallizzarsi fino a trasformarsi in malinconia.

- Umidità: il flegma si diluisce, diventa sottile e leggero, si accumula nei tessuti provocando edemi.

- Calore: inizialmente il flegma si attiva (flegma caldo e umido), ma con calore prolungato si addensa, si indurisce e degenera in malinconia.

- Secchezza: il flegma perde fluidità, si indurisce e si trasforma in malinconia.

10.2 Modulazioni del Sanguis

- Freddo: il sangue si flemmatizza, perde dinamica e capacità distributiva, si instaurano ristagni circolatori.

- Umidità: il sangue diventa povero di cruor (parte densa), debole, con tendenza alla congestione.

- Calore: il sangue si alleggerisce, aumenta la bile gialla, si riduce la capacità nutritiva.

- Secchezza: diminuisce la dinamica, l’apporto nutritivo e aumenta il rischio di compressione e ristagno.

10.3 Modulazioni della Bile Gialla (Chole)

- Freddo: la bile gialla si raffredda e si trasforma in bile nera (malinconia).

- Umidità: si sviluppa una forma di flegma contaminato da bile gialla (caldo-umido).

- Calore: la bile si esaspera diventando aggressiva e infiammatoria; se esaurita, degenera in malinconia.

- Secchezza: la bile diventa pungente, consuma rapidamente le risorse del corpo e sfocia in malinconia.

10.4 Modulazioni della Bile Nera (Melanchole)

- Freddo: aumenta la compressione e si riduce la dinamica dei tessuti.

- Umidità: si forma una flemma contaminata da bile nera (flemma malinconica).

- Calore: la bile nera si attiva, risale verso il cervello e diventa il fluido più tossico.

- Secchezza: la malinconia si indurisce e si cristallizza, perdendo ogni vitalità (malinconia sabbiosa).

11 – Interazione

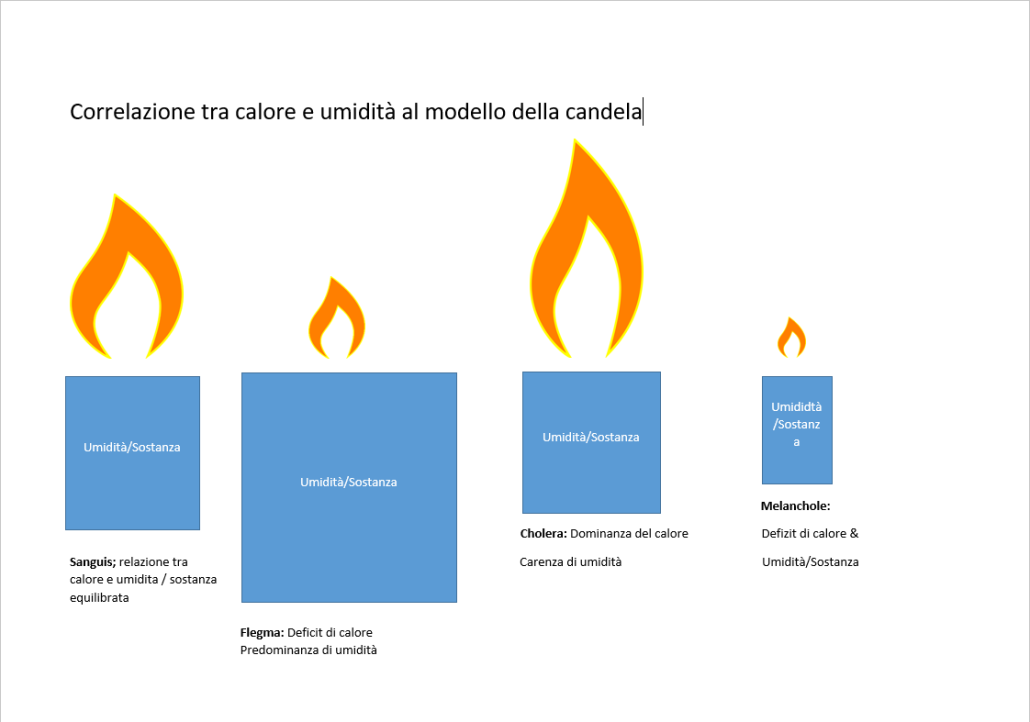

Immagine: Raimann Christian et al: Nozioni di base sulla naturapatia pagina 189

Calore e umidità non si manifestano mai isolatamente, ma sempre in combinazione, con gradi diversi d’intensità. Essi interagiscono costantemente tra loro, influenzandosi a vicenda in un equilibrio dinamico. Questa interazione ricorda il principio yin-yang della medicina tradizionale cinese.

Simbolo esplicativo: la candela accesa

- Cera = umidità → rappresenta l’energia potenziale, la riserva.

- Fiamma = calore → rappresenta l’energia attiva.

- Luce (pneuma) = spirito → principio spirituale che integra e attiva tutto il sistema.

Il calore scioglie la cera (umidità), rendendo disponibile l’energia. L’umidità sostiene il processo. Lo spirito (pneuma) è il mediatore che mantiene attiva la dinamica.

Significato fisiologico del principio del calore

- Energia efficace attuale

- Necessario per movimento, assimilazione, reattività e adattabilità

- Fondamentale per l’attivazione delle funzioni fisiologiche

- Espressione parziale della vis vitalis

- Associato a sentimenti positivi (“calore del cuore”)

Significato fisiologico del principio dell’umidità

- Energia potenziale, riserva di sostanza ed energia

- Base dei liquidi corporei

- Essenziale per elasticità e vitalità dei tessuti

Polarità opposte

- Freddo = deficit di calore

- Secchezza = deficit di umidità

Entrambi possono diventare fattori patogeni autonomi, specialmente in condizioni climatiche avverse.

Situazioni umorali

- A lungo termine: modellano temperamento e risposta costituzionale.

- A breve termine: determinano sintomi, decorso e reazioni immediate.

Fisiologia e patologia dei fluidi

Esistono versioni fisiologiche e patologiche di calore e umidità:

- Quelle fisiologiche sostengono la vita.

- Quelle patologiche derivano da stimoli aggressivi (cattiva alimentazione, ambiente, emozioni).

Correlazioni tra umori e apparati

- Flemmatico → sistema linfatico, ghiandolare, mucose

- Sanguigno → sistema ematico e neuro-sensoriale

- Colerico → sistema cardiovascolare, epatobiliare

- Malinconico → scheletro, pelle, psiche, milza

12 – Fisiopatologia

La fisiopatologia secondo la medicina umorale analizza gli squilibri qualitativi e quantitativi dei quattro umori cardinali come origine dei disturbi e delle malattie. La condizione di equilibrio (eucrasia) riflette lo stato di salute, mentre le deviazioni (discrasia e cacochimia) rappresentano i due principali meccanismi di sviluppo patologico.

12.1 Discrasia

Rappresenta uno squilibrio nella proporzione degli umori, mantenendo però integra la qualità dei singoli liquidi. La discrasia può derivare da:

- deficit di calore (→ flemmatizzazione → malinconia)

- deficit di umidità (→ colerismo → malinconia)

La discrasia ha una base costituzionale, ma può essere accentuata da fattori esterni (dieta, stile di vita, emozioni, clima, ecc.).

12.2 Cacochimia

Descrive la contaminazione qualitativa degli umori: i liquidi corporei perdono le loro proprietà fisiologiche e acquisiscono un carattere patogeno (“nitidezza”). È una condizione più complessa della discrasia ed è alla base di molte malattie cronico-degenerative.

Ogni umore può subire forme specifiche di cacochimia, con quadri clinici associati:

- Sanguis: iper/ipotensione, tinnito, estremità fredde

- Flegma: allergie, lipomi

- Bile gialla: ulcere, acidosi, acne

- Bile nera: trombosi, calcoli, gangrena

12.3 Origine delle nitidezze

Le nitidezze derivano principalmente da un catabolismo alterato (scarsa eliminazione dei residui metabolici). L’accumulo nei tessuti compromette:

- nutrizione cellulare (terza cottura)

- regolazione ormonale e nervosa

- reattività e difese immunitarie

Principi terapeutici umorali

La strategia si articola su tre livelli:

- Ottimizzazione della prima e seconda cottura (digestione e metabolismo epatico)

- Stimolazione della terza cottura e mobilizzazione dei liquidi nei tessuti

- Attivazione dell’eliminazione delle nitidezze (organi emuntori e pelle)

13 – Sviluppo fisiologico dei fluidi

13.1 Formazione fisiologica degli umori

La qualità e la funzionalità degli umori dipendono strettamente da tre fattori principali:

- Alimentazione adeguata

- Qualità mentale ed emotiva equilibrata

- Corretta “cottura” umorale (trasformazione digestiva e metabolica)

Questi elementi assicurano:

- Elevata qualità dei liquidi nutritivi

- Produzione moderata di scarti e residui

- Bassa incidenza di affilature (nitidezze)

- Stato di eucrasia (equilibrio fisiologico)

Schema:

Buona alimentazione + equilibrio psico-emotivo + corretta cottura → → Liquidi nutritivi di alta qualità → Eucrasia

13.2 Sviluppo patologico dei liquidi

In presenza di disturbi nei tre fattori sopra descritti (alimentazione scorretta, squilibrio emotivo, cottura carente), si avvia una degenerazione dei fluidi:

Cibo inappropriato / freddo emotivo / liquidi di bassa qualità → → Cottura insufficiente → Debole rendimento tissutale → → Eccesso di liquidi + aumento della nitidezza → → Discrasia o Cacochimia

Questa catena patogenetica può innescare un circolo vizioso, aggravando progressivamente la situazione umorale e destabilizzando l’intero organismo.

13.3 Visione sistemica della patologia

Discrasia e cacochimia non vanno viste come cause isolate, ma come espressioni di uno squilibrio sistemico, determinato dalla costituzione dell’individuo e innescato da fattori esogeni o endogeni.

Una volta che uno squilibrio si è instaurato:

- Può aggravarsi autonomamente

- Può provocare ulteriori alterazioni nella cottura e nella qualità dei liquidi

- Può condurre a malattie croniche e degenerative

Principio chiave:

Una discrasia o cacochimia “fredda” peggiora la capacità di cottura → peggiora ulteriormente la qualità dei liquidi → aumenta la predisposizione alla malattia

13.4 Implicazioni terapeutiche

Solo un approccio costituzionale e sistemico, come quello della medicina umorale, è in grado di:

- Comprendere i meccanismi di sviluppo patologico

- Agire in modo mirato sul riequilibrio della cottura e della qualità dei liquidi

- Prevenire la cronicizzazione del processo

L’obiettivo rimane il ripristino della eucrasia attraverso il rafforzamento progressivo delle funzioni fisiologiche, rispettando la costituzione individuale.

14 – Infiammazione

L’infiammazione rappresenta una delle principali modalità con cui l’organismo reagisce a stimoli patogeni interni o esterni. In medicina umorale e nella Naturopatia Tradizionale Europea (NTE), essa è considerata un processo naturale e necessario di autoguarigione, in cui si mobilita il principio del calore per elaborare, trasformare e infine eliminare la causa della malattia.

14.1 Definizione umorale di infiammazione

L’infiammazione è la risposta del tessuto connettivo attivo e del sistema vascolare a un fattore irritante, con lo scopo di neutralizzarlo ed eliminarlo, avviando parallelamente la riparazione del danno tissutale.

Stimoli scatenanti: meccanici (traumi, corpi estranei), fisici (freddo, calore, radiazioni), chimici o infettivi.

14.2 Fasi dell’infiammazione secondo la medicina umorale

La risposta infiammatoria si sviluppa in tre fasi principali:

- Fase di aumento (“fase di combattimento”)

- Rapido sviluppo dei sintomi: dolore, rossore, gonfiore, calore e alterazione della funzione.

- Correlazione con la “fase neutrofila” nella teoria leucocitaria.

- Spesso trattata con soppressione sintomatica (antibiotici, antipiretici) → ostacola la risoluzione naturale.

- Fase di crisi (“krisis”)

- Momento decisivo: l’organismo decide se guarire, cronicizzare o peggiorare.

- Coincide con la “fase monocitica” (leucocitaria).

- Manifestazioni: sudorazione intensa, diarrea, urine torbide, eruzioni cutanee, espettorazione densa.

- Fase di lisi (“pulizia”)

- Rimozione dei residui infiammatori e riorganizzazione energetica e informativa.

- Coincide con la “fase eosinofila”: fine dell’attività infiammatoria e rinascita della salute.

- Rinforza la costituzione generale e contribuisce alla formazione dell’immunità.

14.3 Crisi: significato e sintomi

Crisi (dal greco krisis, “decisione”)

È il culmine dell’infiammazione: l’organismo tenta un’espulsione vigorosa del patogeno. I sintomi tipici sono:

- Brividi leggeri, calore alternato, vertigini

- Lacrimazione, ronzio auricolare, sonno profondo o agitato

- Sudorazione critica, diarrea improvvisa, urina torbida

- Espettorato denso e non maleodorante

- Emorragie spontanee (nasali, emorroidi, uterine)

- A volte, vomito o salivazione intensa

I metodi della NTE (coppettazione, piante espettoranti o diuretiche, vomitivi, ecc.) imitano e supportano queste evacuazioni naturali.

14.4 Influenze della soppressione sull’evoluzione

Sopprimere l’infiammazione (raffreddandola) comporta:

- Interruzione del naturale processo di guarigione

- Evoluzione in forme croniche o recidivanti

- Spostamento del problema a un livello più profondo (vedi vicariazione)

Esempio tipico: cistite recidivante trattata ripetutamente con antibiotici → cronicizzazione del disturbo.

14.5 Infiammazione cronica

Un’infiammazione è detta cronica quando:

- L’attivazione del calore è insufficiente per completare il processo

- I sintomi sono attenuati, poco evidenti, ma persistenti

- Il tessuto si danneggia progressivamente, perdendo funzionalità

L’infiammazione cronica è meno efficace come meccanismo di difesa, ma più distruttiva a lungo termine.

14.6 Attivazione terapeutica del calore

La guarigione di un’infiammazione cronica richiede di riattivare il calore fisiologico. Questo può essere ottenuto tramite:

- Piante amare e pungenti: angelica, nasturzio, zenzero

- Elementi solforati: zolfo potenziato, sali solforici

- Terapie del sangue autologo (iniezione o diluizione dinamica)

- Gestione degli aggravamenti iniziali: temporanea sospensione o riduzione del dosaggio terapeutico

14.7 Polarità: infiammazione vs sclerosi

| Aspetto | Infiammazione | Sclerosi |

| Età | Giovani e bambini | Anziani |

| Malattie | Acute (-ite) | Croniche (-osi) |

| Direzione della reazione | Verso l’esterno (centrifuga) | Verso l’interno (centripeta) |

| Colore e calore | Rossore, febbre | Pallore, freddo |

| Metabolismo e circolazione | Accelerati | Rallentati |

| Funzione | Rigonfiamento protettivo | Indurimento, rigidità |

| Dolore | Acuto, localizzato | Sordo, diffuso |

| Obiettivo terapeutico | Raffreddare e calmare | Riscaldare e riattivare |

| Stato finale | Rinnovamento | Stanchezza, esaurimento |

15 – Vicariazione

La vicariazione è un concetto centrale della medicina umorale e della Naturopatia Tradizionale Europea (NTE). Descrive il meccanismo con cui l’organismo sposta una reazione patologica da un tessuto profondo a uno più superficiale (o viceversa), nel tentativo di proteggere gli organi vitali e gestire in modo strategico la malattia.

15.1 Significato fisiopatologico

Nel modello umorale, ogni reazione infiammatoria ha lo scopo di eliminare fluidi alterati o “affilati” (nitidezza). Tuttavia, questa eliminazione può avvenire in modo efficace solo a livello superficiale, su tessuti come pelle e mucose.

Quando la malattia si sviluppa su tessuti profondi (come il parenchima degli organi interni), diventa potenzialmente più pericolosa.

15.2 Il concetto di “muri di difesa”

L’organismo possiede livelli difensivi a strati, disposti dalla superficie verso l’interno. Ogni livello ha una funzione di filtro e protezione per gli organi più profondi.

| Livello di difesa | Struttura interessata | Esempio clinico |

| 1° livello (superficiale) | Pelle | Eruzioni cutanee, foruncoli |

| 2° livello | Mucose | Catarro, ulcere superficiali |

| 3° livello | Membrane sierose | Pleurite, peritonite |

| 4° livello (profondo) | Parenchima degli organi vitali | Epatite, nefrite, miocardite |

15.3 Direzioni della vicariazione

- Vicariazione negativa (patologica)

→ Spostamento dall’esterno all’interno (es. da eczema cutaneo a asma bronchiale) - Vicariazione positiva (terapeutica)

→ Spostamento dall’interno all’esterno (es. da colite a manifestazione cutanea)

La direzione del processo è diagnosticamente e terapeuticamente fondamentale.

15.4 Implicazioni cliniche e terapeutiche

- Soppressione sintomatica di una patologia superficiale (es. dermatite, rinite) può causare migrazione del disturbo verso tessuti più profondi.

- Le infiammazioni superficiali sono da valutare e accompagnare, non eliminate a priori, poiché potrebbero rappresentare un drenaggio protettivo.

15.5 Obiettivo terapeutico della NTE

La NTE mira a:

- Favorire la vicariazione positiva (dall’interno verso l’esterno)

- Favorire eliminazioni superficiali, rafforzando i “muri di difesa”

- Evitare trattamenti che bloccano i processi di escrezione e intrappolano la patologia nei tessuti profondi

La vicariazione positiva è un segno chiave di efficacia terapeutica e di riequilibrio costituzionale.

Copyright © 2025 Curacell TN Paramedical, Svizzera